人物

?

【附中追夢人】張履謙:98歲院士喊話年輕人為祖國工作70年

2025年4月12日,湖南師范大學附屬中學將迎來建校120周年華誕。百廿載風雨兼程,學校始終秉承“公勤仁勇”的校訓,弘揚“自強不息,追求卓越”的精神,為國家和社會培養了7萬余名優秀人才,他們在各行各業熠熠生輝,成為推動社會發展的重要力量。值此校慶之際,學校聯合長沙晚報社等多家單位,共同發起“校友回湘”尋訪活動,深入采訪在各領域取得卓越成就的湖湘校友,記錄他們的奮斗故事與家國情懷。今日起,我們推出“校友回湘——杰出校友面對面”系列報道,旨在展現校友風采,傳承湖湘精神,凝聚校友力量,共同為母校發展和社會進步貢獻力量。

張履謙,我國著名雷達與空間電子技術專家。1926年3月生于湖南長沙,1942年考取湖南廣益中學(今湖南師范大學附屬中學),戰火中求知向學,1951年畢業于清華大學電機工程系。先后在解放軍總參謀部通信部、國防部第五研究院、第七機械工業部、航空航天部、中國航天工業總公司工作。1995年當選為中國工程院院士。曾獲國家科技進步獎特等獎、一等獎。

少年時,他從戰亂中走出,立志讀書救國;青年時,他參軍入伍,用幾個罐頭盒抵抗美軍電子干擾,開啟雷達人生。新中國成立后,又投身航天事業,主持研制我國第一代防空導彈制導雷達,助力5次擊落美方U-2高空偵察機。主持研制微波統一測控系統,實現了我國第一顆同步通信衛星的發射和定點。參與我國通信、氣象、遙感、導航等應用衛星以及載人航天和探月工程的研究,為中國航天事業發展作出重大貢獻。

初夏的北京,陽光燦爛,和風順暢。“校友回湘”尋訪組按約定時間,來到中國工程院院士張履謙先生位于東城區的住所進行采訪。“你們都是湖南人吧,我的家在長沙縣黃花鎮,老鄉來了,快進來,快進來……”走進院士的家門,這位98歲的長者立馬起身,和藹可親地笑迎大家。他高高瘦瘦,白發蒼蒼,卻精神矍鑠,氣質儒雅。聆聽老先生回顧他的人生歷程,就像聽一位鄰家爺爺娓娓述說著他對我國國防事業和航天事業的無比熱愛和忠誠。他的人生,猶如一幅精彩壯美的畫卷,讓人深受心靈的洗禮。

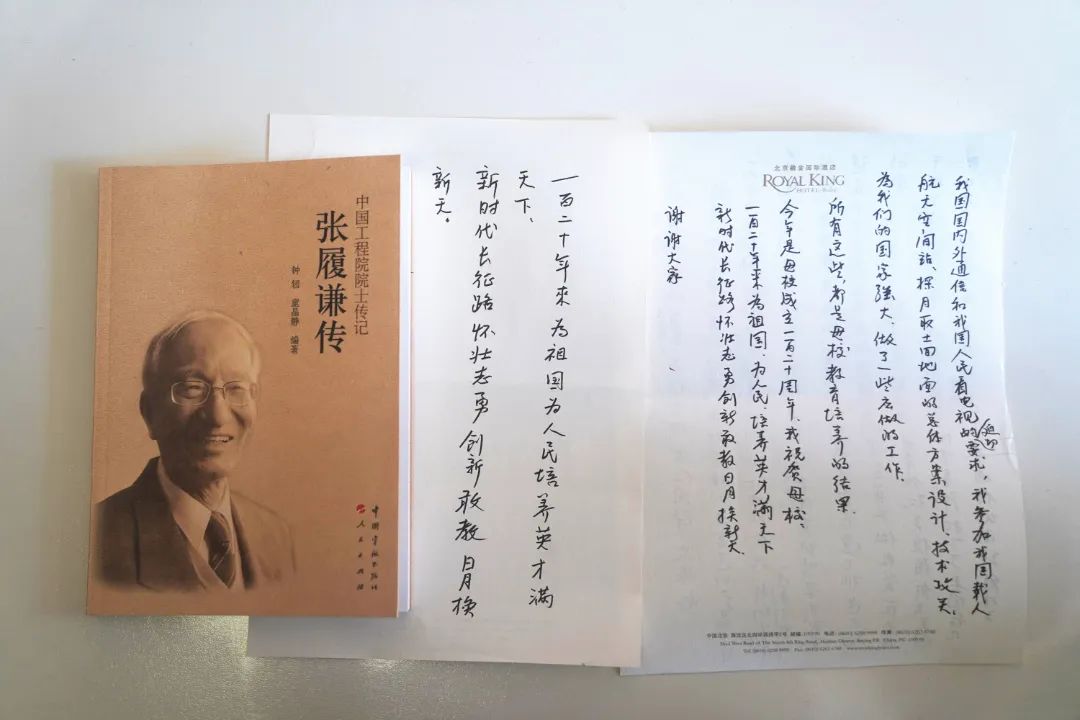

張履謙院士向長沙晚報贈書并欣然題字。

戰亂求學:

“只要老師有飯吃,就會有你們的飯吃”

“同學們,大家起來,擔負起天下的興亡!……”回憶起年少時在湖南求學的經歷,張履謙院士深情地說,《畢業歌》那昂揚振奮的旋律,至今響徹他的腦海。

1938年,張履謙在長沙高小畢業。“日本侵華,全面抗戰已經爆發。老師教我們唱《畢業歌》,帶我們舉著抗日救國的旗子到街頭募捐、支援抗戰。”

隨后,國民黨政府實行“焦土政策”,長沙城在那場文夕大火中,化為令人痛惜的廢墟。戰火連天的歲月,少年履謙懷抱救國之夢,發奮圖強,即使處于顛沛流離之中,也沒丟下求知之志,他開始自學初中課程。

1942年,張履謙順利考取湖南廣益中學,即現在湖南師范大學附屬中學的前身,進入高中學習。抗戰時期,湖南廣益中學遷至湖南衡陽市大坪村。1944年5月,日軍向湘北發起攻勢,第四次湘北會戰爆發,長沙淪陷,日軍南下衡陽,離大坪村不到百里路,形勢危急,廣益中學被迫宣布解散。此時,張履謙在廣益中學的學習時間還不滿兩年,他及許多湘北的同學,成為無家可歸的人。

廣益中學的老師看到這一情形,不忍心丟下學生,于是把留下的學生集合起來,對同學們說:“只要老師有飯吃,就會有你們的飯吃。”之后,老師們分頭帶領學生撤離學校,輾轉湘西、湘南一帶,他們一面進行求援,一面組織教學,師生們就在這樣的“流浪式”辦學中堅持著。中途,為了分擔老師的負擔,應郴州嘉禾縣同學李秀生的邀請,張履謙和另一個同學暫時前往嘉禾縣避難。

1945年8月,日本戰敗投降,抗日戰爭取得勝利。張履謙離開嘉禾縣,找到遷往南山縣的廣益中學,在老師們的幫助下,張履謙又繼續學業,讀完高中。

張履謙寫下附中求學經歷,感恩母校的培養。

“戰亂年代,我們在防空洞里念英文,做數學題,老師教育我們要讀書救國,將來自己造飛機、造大炮,趕走日本帝國主義!”張履謙說:“如果不是廣益中學的老師教導得好,我也不可能順利考上清華大學。”

“在清華讀書時,老師說我們都是天之驕子,但身上肩負著報效祖國的重任,一定要搞好身體,畢業后要為祖國工作70年。”張履謙是這么說的,一生也是這么做的。

抗美援朝:

用小罐頭盒解決雷達抗干擾大問題

“1951年,我剛從清華大學電機工程系畢業,就參加了中國人民解放軍,被分配到軍委通信兵部雷達處工作。入伍一個月后,就接到一項十萬火急的任務……”張履謙回憶。

當時抗美援朝戰爭正處于相持階段,為切斷我軍的運輸補給,美軍派出B-29轟炸機對鴨綠江兩岸進行狂轟濫炸,并釋放電磁波進行干擾。我軍的雷達無法發現目標,不能指揮空中迎戰。

時任通信兵部部長的王諍找到張履謙,并下達緊急命令:“前方雷達受到干擾,你準備一下,下午就出發,我們一定要把抗干擾問題解決,不解決咱們不回來!”

這是張履謙第一次上前線戰場,也是第一次見到雷達。在弄明白雷達的基本原理后,經過十幾天的研究與分析,在雷達領域剛入門的他,想出了好幾種解決辦法,其中最有效的,就是通過快速改變雷達波的頻率來避免干擾。

“當時,我看到窗臺上有幾個空的小罐頭盒,于是就有了辦法,因為罐頭盒是金屬做的,把它放在電容器里,就會有電容的變化,就能改變頻率,敵方干擾這個頻率,我就跳到那個頻率,等干擾那個頻率我們再跳到另外一個頻率……”就這樣,幾個不起眼的小罐頭盒在張履謙手中,竟成為雷達抗干擾的利器。他出色地完成了這次艱巨的任務。

“以后,全軍的雷達就交給你了!”王諍對張履謙說。1953年,張履謙被任命為我軍第一個干擾與抗干擾小組組長,負責掌管全軍的雷達。

湖南師大附中校友會向張履謙院士贈送學校文創紀念品。

痛打敵機:

“敵人再也不敢來侵犯我國的領空了”

1962年,我國“兩彈一星”的重大國防工程正處于關鍵階段,美國急于刺探我國情報,多次派出最先進的偵察機U-2入侵我國領空。

“當時,我國只有從前蘇聯引進的薩姆-2地空導彈可以與之抗衡,但數量極少。我受命仿制,被任命為制導雷達站主任設計師。”張履謙回憶,“沒有儀器,我們就根據書里的解說自行研制;沒有材料,就想辦法找替代材料。為保證儀器精準研制出來,我背著被子出差,帶上圖紙跑到車間與工人詳細交流……”

自從利用薩姆-2導彈擊落第一架U-2后,我方雷達一開機,U-2便立刻改變航向逃走了。張履謙判斷敵機上可能安裝了某種告警系統,經過大量計算,他向總參提出“近打快打戰術”的建議。

“他進來時我不開機,等著我打他時,找準一個最佳區域,馬上開機、馬上打,敵機跑不掉,我也準打得著。”張履謙說,從1963年11月開始,短短幾個月時間里,我國地空導彈部隊先后兩次擊落U-2飛機,“近打快打戰術”大獲成功。

1964年10月16日,中國第一顆原子彈爆炸試驗成功,美國在兩個月時間里,先后11次出動U-2飛機進行偵察,且偵察機上安裝有信號干擾系統,故意誘導。“你干擾我,我就以假治假,以其人之道,還治其人之身。”張履謙說,這樣又打下了第4架U-2偵察機。“后來,我們又用自行研制的‘紅旗二號’,在雷達上加裝新的抗干擾設施,打下第5架U-2高空偵察機,從此,敵人再也不敢來侵犯我國的領空了。”

張履謙為湖南師大附中120周年校慶提筆寫下祝福對聯:“一百二十年來為祖國為人民培育英才滿天下 新時代長征路懷壯志勇創新敢教日月換新天”。

終身奮斗:

耄耋之年仍奮戰在科研科普一線

20世紀60年代,為攻克雷達技術難關,張履謙花了整整12年時間,“啃”完28本、約1米高的美國英文原版《雷達叢書》,為我國航天事業的發展打下堅實的技術基礎。

如今98歲的張履謙,仍關心著祖國航天事業的發展,每臨大事、喜事,他都最先發朋友圈。84歲時,他被聘為“神舟八號”和“天宮一號”交會對接測量與控制專題組首席專家。在半年多時間里,他會同其他專家,提交了一份長達10萬字的專項獨立評估報告。

中國航天科技集團有限公司的李念濱2007年開始在張履謙身邊工作。李念濱告訴記者:“張院士是沒在國外留過學的專家,他的主攻專業是雷達,沒想到其他方面他都懂,國外在干什么,我們在干什么,怎么做符合我們的國情,他一清二楚,這是不多見的。”

科研之余,張履謙還花費大量精力培養人才、關注青少年成長、普及科技知識。他領導的工作團隊中,有3人被評為院士,30余人成為專業研究或型號研制的領軍人才。

他多次到各地大中小學開設講座,在孩子們心中播下航天知識的種子。2008年,汶川地震后,82歲的他到成都作了題為《衛星在突發事件中的應用》的報告,對在我國西南地區推廣普及衛星應用,起到了極大的促進作用。